文/图 李鹏展

李:公司何时成立及处女作产品是什么?

凌:成都信达音响公司成立于1992年,是从做电容开始起步的,或者说,国内做音响专用电容的我们是第一家。

我觉得公司所走的整个过程,实际上是我们国家改革开放以后音响发烧友的成长过程,我们都看得很清楚。考虑到在国内电容不算是一个很难搞的技术,我们就开发了此产品,在技术上、制作工艺上严格要求,然后贯以“新德克”的品牌,还在国内首次打上音响专用字号。

当时国内Hi-Fi用电容被进口货所垄断,且价格卖得很贵,新德克的电容上市后对进口电容的影响很大。记得一个做进口电容的代理商曾给我们交涉过,要求我们在做广告时不要以他们代理的电容品牌为对比对象。从这一点看得出来,对进口电容的确构成了一定的威胁。

在这以后就开始做功放。正式用“新德克”这个牌子做扩音机是从1993年开始的,即6450和6500晶体管合并机。

当时做产品没有自己独立的思路,完全是模仿,仿的是哈曼卡顿合并机。如果自己设计电路也行,但从电路到商品机这个过程中间还要做很多工作,比如可靠性、布局等。像6600解剖是的英国Audio Lab 8000B,这个机器卖了很多年,也卖了很多,名声很大,我们模仿它我觉得只模仿了80%,音色并没有达到它那个水平,所以走模仿这条路不是中国发展音响产品之路,只是说对一个刚起步的公司能学到很多东西,少走弯路,并找到快速发展的捷径,我们公司就是走的这条捷径。不过这个捷径并不是我们中国人自己发明的,实际上日本人在我们之前先走了这一步,日本人是通过模仿后才发展到现在高度发达的地步。

李:公司的产品系列和特点?

凌:目前公司的产品系列虽然比较杂一点,但仍把Hi-Fi功放作为一个比较大的系列去开发运作,同时也兼顾了一些市场的需求,搞了一些家庭影院产品。搞Hi-Fi功放对我们来说是“轻车熟路”,目前已形成了外观、电路、结构、音色等方面的新德克风格。

李:您最满意的公司产品是什么?

凌:从音色方面来说是6800。6800从投放市场至今从来没有间断过生产,这个产品我认为是比较完美的。

我除了担任公司的总经理、总工程师外,还负责产品的调音工作。产品确定后,首先安排技术人员直接按照我们要求的电路结构去做,产品定型前都要经过公司2~3个人的反复试听。我认为:产品最终出来除了要满足国家工业电子产品的基本要求以外,关键是声音还要经得起我们的主观试听。

李:怎样看待客观测试与主观试听的关系?

凌:客观测试我觉得不是绝对的。比如说高频到80KHz跟200KHz,说句老实话,这并不是关键,实际上都能满足国家最低的高保真性能的要求,我觉得客观指标要看,不能太差,但作为一个成功的产品要和主观试听结合起来。设计人员要能够判断声音是否正确,音质如何,能够把自己对声音的追求揉进去,否则,只算是懂了一半的工业设计。

一个成功的品牌,一个成功的产品,它必须融入设计师的一些观念。它虽然是一个电子产品,你如果把它当计算机来做,外观做得非常好看,电路板做得很靓,但设计人员对软件、对音乐的理解和认识如何呢?设计的功放对音乐的表现力又如何呢?

举个例子,一个电路上要用一个场效应管子,我就把在深圳、广州能买到的所有的场效应管子——几十种,二三十种都买回来,一样买十个,往电路板上插,我们在调试时拿来比,比较哪个声音最好,很辛苦,有时耳朵听得很累,但最终我决定选择哪几种管子。

设计人员要懂电路,但如果不懂调音,公司里要有人把握主观试听这个关。如果只把它当成电脑、彩电等产品来做,只要外观好看、功能正常就行,我认为设计这个产品还没有进入Hi-Fi这个领域,还得继续努力。

我们倒不是说已经走在了前面,但我们已意识到了这点,产品必须要经过我们的“耳朵”关。

为什么我们每年在国展上都能获得专家组的好评,这跟公司产品在设计上注重主观试听与客观测试的追求是分不开的。

李:您个人的经历和追求?

凌:我上小学时就参加文艺宣传队上街表演节目,到了中学曾参加过红色娘子军的演出,上大学时我是班上的文艺委员,我学的专业是无线电。

有些人说:音响这个东西没有尺度,有的说好,有的说声音尖,有的说声音硬,好像是似是而非的东西,实际上我觉得还是有的,只不过您没有找到这个规律性,或没有发现这个规律性,那是另一回事。

音响是综合了声学、心理学、电子学等多门学科的综合产物,如果觉得这个基本电路很容易搞那就错了。

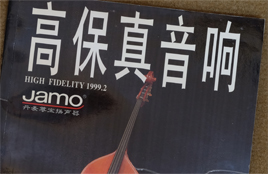

李:主观试听时常用的软件有哪些?

凌:选择的标准是:尽量是单件乐器的或乐器不多的录音,比较容易判别乐器的质感和细节的软件。

作为从业人员,公司的老总,要多听软件。在这个方面没有什么窍门。没事我晚上都要听两个小时的音乐,为此我专门买了一幅高级静电耳机。

记得1992年刚出道时,我专门跑到扬州去拜访了田寿宇老师,受益不浅。那时我对软件、对古典音乐了解不多,后来发现要搞音响必须提高音乐修养。现在不同了,我出差去广州、上海等地,最高兴的就是去买CD唱片。

李:国产音响工业的现状、发展及存在的问题?

凌:任何企业不可能把中国这么大的市场全都占有,但是要把国产音响发展下去,我们面临的压力非常大。比如说,英国的AE100小音箱我也买了一对,1850元,拿回来怎么听我都挑不出它的毛病来。那么小的音箱,用料那么简单,高音喇叭很便宜,低音喇叭也不是很好,PVC贴皮,不是很高贵的声音,但是绝对挑不出有什么很大的毛病。那么小的箱子,出那样的低频和中高频,真不错,作为工业化的产品,那个箱子我真佩服它!

代表我们今年最好水平的“指南针一号”书架音箱卖3000多元,在AE100面前,有些部分比它好,比如高音部分,但不能说全面比它好多少,所以我有压力。

在扩音机方面,国产品牌目前优势稍多一点,所以我推荐发烧友买个国产好品牌的扩音机,然后再买个性价比较高的进口音箱。

如果国产音响的从业人员、设计人员不努力提高自身的素质,加工工艺上不去,市场、品牌、售后服务这些工作做不上去,今后的路将很难走下去,因我看到台湾的音响业使我很悲观。台湾的音响业发展比我们大陆早,做了那么久,到现在为止没有树立起台湾音响的品牌,在世界上能独树一帜的很少,我只知道一个普腾,还有NAD,而且都不是说达到了世界顶级水平。为什么?国人在这个市场上崇洋的心理可能是一个方面,但关键是自己的一些工作没有做好。大陆的音响市场目前还不至于到这一步,因毕竟大陆市场比较大,但我们现在要充分认识到有这个危机感。

国产音响要健康发展,最好的是不同的品牌要树立起自己的风格,自己的品牌意识,把自己的风格做出来,这样才能在市场上站稳脚跟,而且才能发展下去,甚至发展到国外去。

有人问我:新德克现在的机器如果拿到国外去可能好卖?我则清醒地看到,即使第三代的机器6800也不行,不够(份)到拉斯维加斯去参展,销售网没有,售后服务没有,不练好自身的内功去参与国际竞争是一句空话。

现在我们要把自己的品牌做好,把质量抓好,包括售后服务。我经常听经销商说(我认为是对的):今后国产音响的发展除了不断出新机器外,可能就是看谁的售后服务做得好,真正让经销商和消费者解除后顾之忧。扩音机不可能不坏,谁能解决好售后服务,那么谁就能赢得更大的市场。

李:怎样看待AV与Hi-Fi的关系及发展趋势和归宿?

凌:Hi-Fi厂怎么去做AV?您不能忽视这个产品(指AV),我们在保持Hi-Fi产品这个主线的同时,然后分点精力出来,做点卡拉OK等娱乐性的东西。家庭影院怎么切入?我们最近通过一些失败的经验找到了切入点:做(开发)3.1声道的放大器,加上原来Hi-Fi两声道的放大器,即可组成家庭影院系统,经济实惠,看家庭影院和听音乐都可以兼顾,这是方法之一。原来买新德克Hi-Fi功放的发烧友,现在让他买5.1声道的功放,站在他们的立场上我都觉得很为难,所以,切入市场怎么形成自己的特色、风格和销售的延伸服务非常重要。

机器的外观设计、品牌树立和声音表现等都应该有自己的特色。国内有些厂家在这方面做得比较好,而有些厂家今天一个外观、明天又一个外观,他自己都找不到自己应该是什么样了。国外做Hi-Fi的厂家非常重视外观的设计,但国内重视的程度不够,今天流行金色、大家都搞金色,流行白色、又一窝蜂的去搞白色。应该是在众多的扩音机中一眼就能看出新德克的功放,我现在就是想往这方面走、去努力。

Hi-Fi厂的老总还要解决一个“心态”问题,既然搞Hi-Fi就不能浮躁,应该静下心来,坚持你的风格,走你的路。

我觉得音乐是永恒的主题,不管怎么说,劳累一天听听音乐总比看家庭影院舒服的多。家庭影院为什么在国外并没有像我们国家炒得这么热闹,这跟人的文化素质有关。

一些Hi-Fi厂(也包括我们吧),最近总想去抢AV市场,这就是说有点沉不住气了。Hi-Fi市场是不好做,但Hi-Fi厂家的掌舵人必须是发烧友,是真正热爱这个工作的,这样Hi-Fi厂才会有希望,在遇到大风大浪时才能挺得住。

李:进口产品的优势与国产品的差距?

凌:进口音响产品的优势在于品牌效应,代表一个综合实力。我们国产品的差距在哪里?主要是还没有做足、做够,如果下功夫去做的话,我想这个差距会愈来愈小,目前国产品的外观已有点可以抗衡了。实际上外国人不怕中国人,他知道他们的牌子在中国人心目中的地位。AE100音箱卖1850元,新德克的音箱卖2500~3000多元,说句老实话,我心里很自卑,我觉得别人肯定会买英国的AE100,因我自己觉得它没有缺点可挑,性价比很高,在这个方面我还要努力。国产那么多厂家没有谁去做这个东西,去做一款1500元一对的、声音又不比AE100差的音箱,反倒是用进口的喇叭单元做一些高价(1~2万元)音箱的挺多,但声音根本没有调整过。

做音箱我觉得更接近于乐器的感觉,做扩音机反而还有点电子产品的感觉,音箱为什么难做就在这个地方,里面的分频器根本不是计算出来的,如果到现在为止有些发烧友还给我谈分频器怎样计算,说句老实话,我觉得我们都不是一条线上的人。我可以用低档的东西、几个元器件把曲线做得很平,您认为好不好?不能听的!根本不能反映乐器的声音的,都是相同的曲线,声音差很多。

李:怎样看待和评价国内外音响媒体的作用和地位?

凌:国内这几大媒体都各有自己的特点。我最崇拜、最喜欢看的是台湾的《音响论坛》,刘汉盛先生我们对他确实很佩服,一个人写那么多稿子很辛苦,他的文笔快,文章风格从评价产品来说值得国内其他媒体学习。

我建议每年搞个器材龙虎榜或几星级,他们都有难处,怕得罪人。我觉得媒体应该是老老实实给消费者介绍好东西,要敢于说真话,但说真话确实会带来很多问题。应该让消费者懂得正确的一分为二的看待国产音响市场,让音响业界有发展,又不自卑,又有信心去积极进取,这是媒体的作用。

李:企业规模、产品系列与市场营销三者的关系?

凌:前面我已说过,主线还是走Hi-Fi。我本人喜欢Hi-Fi、喜欢音乐,我不喜欢家庭影院,因我知道这不是我的强项,我必须扬我的长处。什么都做、都做大,是不可能的。如音箱方面我们只做一、二款摆在那里,自己用一用,搞展示会放一放,但不会花很多精力去搞,因为我知道这很难,这是另外一个行业,所以我们要把拳头捏紧,集中精力和长处去开发我们优势的产品。

然而,我不否认、不排除作为公司运作可能有一个部门单独去发展,那我就不是主设计师了,我只从行政、财务、整体上加以管理,我会任命专责的人员去负责。我能驾驭的东西去驾驭,而驾驭不了的东西我不去驾驭,那要翻船的。

我驾驭我能驾驭的东西,稳一点,走的慢一点,这适合我的能力,适合我的爱好,适合我们公司现在的状况。

1999-12-15

此文章已在成都《视听技术》杂志

2000年第十期上发表